Heather Shapter, Secretaire

Heather est la directrice général de Carrefour depuis juin 2019. Elle apporte plus de 20 ans d’expérience de leadership en ONG et possède une vaste expérience en développement de programmes et d’affaires. Heather a débuté sa carrière en tant que gestionnaire de projet pour CARE Canada, avant de devenir conseillère en autonomisation économique des femmes pour BRAC au Bangladesh. Elle a également passé deux ans en Haïti en tant que spécialiste des opportunités économiques des femmes de Save the Children USA. Depuis lors, Heather a occupé des postes de direction pour Prosper Canada, Global Impact et a géré des initiatives pour volontaires à grande échelle.

À propos de nous – Histoire

60 Years of

Volunteering

Dr. Peter Paris

Nigeria, 1958

“Je suis profondément attaché au Nigéria. C’est dans mon sang, si vous voulez ”, déclare le Dr Peter Paris, décrivant son lien permanent avec ce pays, qui a débuté il y a cinquante ans lorsqu’il est devenu le premier Carrefouriste du Canada. Aujourd’hui professeur émérite au Princeton Theological Seminary, le Dr Paris s’est rendu au Nigéria en 1958 avec Operations Carrefour Afrique, l’ancêtre américain de Carrefour international canadien. Ce voyage fut une première parmi tant d’autres. Il s’agissait du premier placement de Carrefour en Afrique, de l’un des premiers efforts de volontariat organisés à l’étranger en Amérique du Nord, ainsi que du premier voyage du Dr Paris dans son pays d’origine. Pour des raisons encore inconnues du Dr Paris, le camp de travail de Carrefour de 1958 au Nigéria a échoué. Mais ce fut un heureux retournement de situation, « extrêmement bénéfique » pour le jeune homme de vingt-cinq ans. Les Carrefouristes ont alors entrepris un voyage d’étude à travers le pays avec des étudiants nigérians. « Nous avons appris la culture de l’autre, dans le cadre d’un échange culturel », explique-t-il. Ce voyage a permis au Dr Paris de réaliser un rêve d’enfance, qui rêvait depuis son enfance de découvrir ses racines africaines ancestrales. Il se souvient de son étonnement de se retrouver pour la première fois au sein d’une majorité.

Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il y avait autant de Noirs dans l'univers », se souvient le Dr Paris en riant. « Voir pour la première fois les Blancs comme une minorité était un contraste saisissant. Et ce fut un contraste réconfortant pour moi, Afro-Canadien.

Le Nigéria était sur le point de s’affranchir du joug colonial, avant d’accéder à l’indépendance en 1960. Les Carrefouristes ont parcouru le pays avec leurs nouveaux amis nigérians, rencontrant des universitaires et des dirigeants gouvernementaux passionnément engagés pour l’indépendance de leur pays. L’expérience des Carrefouristes a ouvert les yeux sur la réalité du régime colonial pour le Dr Paris, qui décrit son éducation jusqu’alors comme une acceptation aveugle du colonialisme.

« Carrefour Afrique m’a apporté une mine d’informations sur ce pays très complexe, sur l’Afrique en général et plus particulièrement sur la nature du colonialisme, que je ne comprenais pas pleinement en raison de mon éducation au Canada », se souvient le Dr Paris. « Le colonialisme nous a été présenté de manière très partiale, presque comme s’il s’agissait de l’Institution de Bienveillance pour les peuples africains. Mais lorsqu’on arrive en Afrique et qu’on commence à entendre les voix des Africains parler d’eux-mêmes, on acquiert une perception complètement différente, inversée, de ce qu’était le colonialisme. » Les discussions stimulantes et les nouvelles amitiés ont eu un impact profond sur le jeune homme de vingt-cinq ans. Le théologien décrit cette expérience puissante en termes spirituels.

« Ce fut une expérience révélatrice, pour reprendre un terme théologique », explique le Dr Paris. « Une expérience révélatrice vous amène à considérer différemment tout ce que vous avez fait ou pensé, car vous obtenez une vision qui ouvre tout à nouveau. C’est ce que l’expérience au Nigeria m’a apporté. »

Le Dr Paris est retourné au Nigéria trois ans plus tard, où il a travaillé pendant plusieurs années au sein du Mouvement chrétien des étudiants du Nigéria. L’Afrique demeure au cœur de ses recherches intellectuelles et spirituelles. Il a publié de nombreux écrits et donné de nombreuses conférences sur la spiritualité des peuples africains sur le continent et dans la diaspora.

Donald Oliver

Ethiopia, 1962

Par Kate

Wilson. Un dessin au fusain représentant un jeune garçon et une jeune fille est accroché dans la maison du sénateur Donald Oliver, en Nouvelle-Écosse. Il a rencontré ces enfants en 1962, lors d’un été passé en Éthiopie en tant que Carrefouriste, et ils continuent de lui rappeler le temps qu’il y a passé.

« Je les regarde très souvent et je me souviens de la joie que j’ai ressentie en travaillant dans la communauté et en rencontrant les Éthiopiens, un peuple calme et doux », explique le sénateur Oliver. « Cela me ramène à 1962 et au changement que cet été a apporté en moi, dans ma vie et dans ce à quoi j’ai consacré ma vie. »

Le sénateur Oliver était étudiant lorsqu’il s’est rendu en Éthiopie avec un groupe de jeunes Canadiens et Américains pour aider à reconstruire une communauté dévastée par la sécheresse.

« De nombreuses personnes âgées et enfants étaient morts, il ne restait plus grand-chose de la communauté », se souvient-il.

Avant son départ pour l’Éthiopie, le sénateur Oliver s’est rendu à Washington D.C. pour une formation d’orientation où il a été invité à la Maison-Blanche pour recevoir un message du président américain John F. Kennedy. Il a également rencontré le fondateur « inspirant » de Carrefour, le Dr James Robinson.

« James Robinson était un homme noir et un prédicateur noir qui comprenait la relation entre les Afro-Américains, et même les Afro-Canadiens, et notre mère patrie, l’Afrique », explique le sénateur Oliver. « Il a simplement dit qu’il était temps de se rapprocher et de construire des ponts, car de nombreux Africains au Canada et aux États-Unis sont les descendants des esclaves. »

« Il souhaitait notamment que nous, en Amérique du Nord, puissions redonner à la terre de ses ancêtres, et je pense que c’était l’essence même de sa vision. »

Pour le sénateur Oliver, cette expérience lui a permis de renouer avec son passé et de redonner à la terre de ses ancêtres.

« Il s’agissait d’en apprendre davantage sur les gens et sur ceux dont je suis originaire », dit-il. « Ce fut une expérience enrichissante, mais pas un choc culturel. »

L’importance de donner en retour est une valeur que le sénateur Oliver continue de promouvoir dans sa vie et dans celle des Canadiens.

« Si nous croyons aux droits de la personne, à la diversité, à l’égalité et à l’égalité devant Dieu », dit-il, « nous devrions agir pour aplanir les différences entre les nantis et les démunis. »

« Il ne suffit pas de récolter quelques dollars », poursuit-il, « mais je pense qu’il faut s’impliquer personnellement. »

Avoir l’occasion de faire du volontariat à l’étranger et d’entrer en contact avec un monde extérieur pour partager et apprendre est une expérience que le sénateur Oliver souhaite à tous les Canadiens.

« Il me semble que c’est l’une des grandes leçons que j’ai apprises très tôt grâce à mon expérience avec Carrefour », déclare le sénateur Oliver. « Il faut tendre la main ; il faut mettre de côté son ego et chercher le bien chez chacun. »

Même si les Américains et les Canadiens avaient plus de biens matériels que les gens avec qui et pour qui nous travaillions en Éthiopie, nous avions beaucoup à apprendre d’eux et je pense que c’est l’une des grandes leçons que l’on peut tirer d’organisations comme Carrefour.

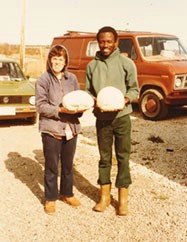

Donald Simpson

(Nigeria, 1960)

Donald Simpson, jeune professeur d’histoire au lycée, cherchait un projet pour ses élèves lorsqu’il assista à une conférence sur le chemin de l’indépendance de l’Afrique. Cette conférence marqua le début d’une relation durable entre Simpson et le continent et l’incita bientôt à fonder CCI avec d’autres membres fondateurs.

Le projet initial de Simpson consistait à collecter suffisamment de fonds pour faire venir un étudiant africain au Canada, mais ses élèves continuèrent à collecter des fonds. La Fédération des étudiants africains était née, et 350 étudiants africains ont finalement rejoint le Canada. C’est grâce à ce projet que Simpson rencontra le fondateur de Carrefour, le Dr James Robinson, et que la branche canadienne de Carrefour vit le jour.

Simpson, accompagné d’Alan Lane, Jack Sibley et Robert Hartog, fondateurs de CCI, assista à une conférence de l’Église Unie où le Dr Robinson présentait son projet « Opération Carrefour Afrique ».

Simpson et les autres décidèrent de collecter des fonds pour l’organisation du Dr Robinson et furent « très fiers » d’avoir récolté près de 5 000 $. Ils s’approchèrent pour remettre le chèque, mais l’orateur charismatique se retourna et les surprit par un geste puissant.

Simpson cite le « génie sournois » du Dr Robinson en se remémorant ce moment :

Il nous a remerciés et nous a dit : « Si ce que j’essaie de faire vous passionne tant, vous devriez le faire au Canada. Alors, permettez-moi d’être le premier contributeur à Carrefour canadien. » C’est ainsi que tout a commencé. Il nous a rendu le chèque.

C’est à ce moment-là que Simpson et ses collègues ont relevé le défi de fonder le CCI. Simpson est devenu directeur général et a dirigé l’organisation depuis son domicile, tandis que son voisin en était le secrétaire. Une habitante du coin a proposé de réaliser gratuitement tous les travaux d’impression, car son mari travaillait au London Free Press.

En 1960, Simpson s’est rendu en Afrique pour la première fois en tant que Carrefouriste. Il s’est rendu au Nigéria avec le premier groupe de Carrefouristes à partir outre-mer avec l’organisation canadienne.

Je venais de me marier et d'avoir mon premier enfant, et bien sûr, à l'époque, aller en Afrique, c'était comme aller sur la Lune », se souvient Simpson. « Alors, même en 1960, quand j'y allais, des gens priaient pour moi.

Après ce premier voyage au Nigéria, Simpson n’a jamais regretté son engagement. Il a travaillé dans plus de 70 pays et a contribué à la création d’organisations telles que le CUSO, le Centre de recherches pour le développement international. Il a également lancé sa propre entreprise, Innovation Expedition, qui met en relation des dirigeants d’organisations du monde entier et encourage l’innovation.

Norine Baron

Un ami m’a convaincu d’accueillir un jeune Carrefouriste gambien. C’était la première personne noire que je rencontrais.

Le premier homme noir que j’ai rencontré est venu vivre avec moi. Un ami m’a convaincu d’accueillir un Carrefouriste gambien. Nous vivons dans une zone rurale près de London, dans une communauté anglo-saxonne très blanche. L’accès à l’international est limité – et avant l’arrivée de notre premier Carrefouriste, je n’avais jamais rencontré d’Africain ni eu beaucoup de contacts avec la communauté afro-canadienne. Il a été le premier des nombreux Carrefouristes gambiens à séjourner chez nous au cours des 30 dernières années.

Les gens interpellaient nos invités dans la rue et leur disaient : « Vous devez être Carrefouriste et vous devez vivre avec Garth et Norine !» Les Carrefouristes ont eu l’occasion de rencontrer de petits groupes locaux comme l’Ontario Farmers Association et l’Institut des femmes. Ce fut une expérience enrichissante pour nous tous de les voir découvrir la communauté et leur présenter leur culture et leur point de vue.

J’avais une trentaine d’années lorsque ma famille et moi avons commencé à nous impliquer auprès de Carrefour en tant que famille d’accueil. Ce fut une vie très enrichissante pour mes enfants d’interagir avec des personnes du monde entier pendant leur enfance. Quant à moi, j’étais avide d’en savoir plus sur les enjeux mondiaux et les questions de développement. Lorsque je siégeais à des comités et au conseil d’administration, je me suis fait les dents lors de débats et de discussions sur la manière dont Carrefour devrait répondre à des problématiques telles que le système d’apartheid en Afrique du Sud… Ces expériences ont nourri mon engagement en faveur de la justice sociale et enrichi mon éducation.

Nous avons tissé des liens profonds avec les Carrefouristes au cours des trente dernières années et avons été invités à partager de nombreux événements marquants dans leur vie. Nous avons voyagé à de nombreuses reprises pour rendre visite à nos amis de Carrefour en Afrique, en Malaisie, en Inde et aux Fidji. J’ai une filleule en Inde, la fille d’une femme que nous avons accueillie en 1982. Un couple qui s’est rencontré en tant que Carrefouristes s’est marié à notre ferme. J’étais la demoiselle d’honneur au mariage d’un couple ghanéen dont le mari a séjourné chez nous pendant son stage à Carrefour Canada. Ils ont ensuite donné à leur fils le prénom de mon mari. Ce sont des moments inoubliables.

Carrefour Canada a été une étape déterminante de ma vie et, grâce à elle, nous avons vécu une vie riche et épanouissante.

Il nous a remerciés et nous a dit : « Si ce que j’essaie de faire vous passionne tant, vous devriez le faire au Canada. Alors, permettez-moi d’être le premier contributeur à Carrefour canadien. » C’est ainsi que tout a commencé. Il nous a rendu le chèque.

C’est à ce moment-là que Simpson et ses collègues ont relevé le défi de fonder le CCI. Simpson est devenu directeur général et a dirigé l’organisation depuis son domicile, tandis que son voisin en était le secrétaire. Une habitante du coin a proposé de réaliser gratuitement tous les travaux d’impression, car son mari travaillait au London Free Press.

En 1960, Simpson s’est rendu en Afrique pour la première fois en tant que Carrefouriste. Il s’est rendu au Nigéria avec le premier groupe de Carrefouristes à partir outre-mer avec l’organisation canadienne.

« Je venais de me marier et d'avoir mon premier enfant, et bien sûr, à l'époque, aller en Afrique, c'était comme aller sur la Lune », se souvient Simpson. « Alors, même en 1960, quand j'y allais, des gens priaient pour moi.

Après ce premier voyage au Nigéria, Simpson n’a jamais regretté son engagement. Il a travaillé dans plus de 70 pays et a contribué à la création d’organisations telles que le CUSO, le Centre de recherches pour le développement international. Il a également lancé sa propre entreprise, Innovation Expedition, qui met en relation des dirigeants d’organisations du monde entier et encourage l’innovation.

Lawrence Hill

Niger 1979, Cameroun 1981, Mali 1989, Swaziland 2014

Les paysages, les peuples et l’histoire de l’Afrique occupent une place importante dans la conscience de l’auteur Lawrence Hill. Son sixième roman, Le Livre des Nègres, commence et se termine sur le continent, relatant le voyage aller-retour d’une femme d’Afrique de l’Ouest aux plantations de Caroline du Sud, puis aux côtes de la Nouvelle-Écosse.

C'est écrit par la voix d'une vieille femme africaine qui vivait vers 1805 et qui se souvient de sa vie », explique Hill. « C'est une histoire de va-et-vient, de va-et-vient transocéanique, rien que dans les années 1700. »

Les allers-retours de Hill ont commencé en 1979, lorsqu’il a entrepris un stage au Niger avec Carrefour international canadien. Hill et six autres personnes se sont rendus au Sahel, où ils ont passé deux mois à vivre et à travailler avec de jeunes Nigérians, à planter des arbres et à découvrir une culture et un mode de vie différents. Pour Hill, ce fut l’aube d’une nouvelle conscience de soi.

Pour moi, c'était une expérience plus compliquée du fait de mon métissage. Au début, bien sûr, je voulais vraiment m'intégrer et être perçu comme un Noir, etc. », explique Hill. « Mais j'ai traversé une période tumultueuse, émotionnellement tumultueuse, et à la fin, j'étais beaucoup plus serein quant à qui j'étais et je n'éprouvais plus le même besoin qu'à mon arrivée sur le continent, d'être perçu, reconnu ou considéré comme Noir. »

Cette expérience lui a inspiré une nouvelle, la première de Hill à être publiée dans une revue littéraire. Intitulée « Mon côté de la barrière », elle a également été publiée dans la newsletter du CCI, Crossworlds. Deux ans plus tard, Hill est retourné en Afrique, où il a dirigé un stage de groupe du CCI au Cameroun en 1981.

« Ce fut une formidable leçon sur la diversité de l'Afrique. Les pays sont tellement différents », explique Hill. « Le Cameroun était intéressant car il est officiellement bilingue anglais-français et, à ma connaissance, c'est le seul pays au monde, hormis le Canada, à être officiellement bilingue. »

Près de dix ans plus tard, en 1989, Carrefour canadien international recruta Hill pour diriger un groupe en Afrique de l’Ouest, cette fois au Mali. Ce voyage eut lieu alors qu’il écrivait son premier roman, Une grande chose. Ce fut sa rencontre la plus intense et la plus intime avec la culture africaine.

« Cette fois, outre notre séjour dans la capitale, où nous étions tous logés ensemble, nous étions hébergés dans des familles. C’était absolument fascinant d’être hébergés individuellement, ce qui était beaucoup plus satisfaisant pour moi, car il y avait beaucoup moins de culture canadienne et davantage d’attention portée à l’Afrique », raconte Hill. « Il y avait des familles musulmanes polygames, ce qui représentait un changement radical par rapport à la classe moyenne canadienne. Et ce fut une introduction intéressante à l’islam, grâce à la décence et à la gentillesse de ma famille d’accueil. »

L’expérience de Hill au Mali allait devenir essentielle à son roman à succès, Le Livre des Nègres. La protagoniste de l’histoire, Aminata Diallo, y commence son voyage, menant une vie simple de villageois avant d’être kidnappée par des marchands d’esclaves africains.

« Je faisais des recherches pour Le Livre des Nègres sans même m’en rendre compte, simplement en allant souvent en Afrique », explique Hill. « Je ne pense pas que j’aurais pu l’écrire si je n’étais pas allé en Afrique, et je ne pense pas que j’aurais eu la confiance nécessaire pour essayer si je n’y étais pas allé à plusieurs reprises et si je n’avais pas pu visualiser les sujets que j’écrivais. »

L’histoire a également un lien avec le Canada. Après la guerre d’Indépendance américaine, des milliers de loyalistes noirs se sont installés en Nouvelle-Écosse. Leurs noms, leurs origines et leurs descriptions ont été inscrits dans le Livre des Nègres, d’où le roman de Hill tire son titre. Après avoir vu son nom inscrit dans le registre, l’héroïne de Hill se retrouve mêlée à un incident méconnu de l’histoire canadienne : 1 200 loyalistes noirs, mécontents de leur vie en Nouvelle-Écosse, ont embarqué sur quinze navires pour la côte ouest-africaine, s’installant finalement dans ce qui est aujourd’hui la Sierra Leone.

« Mon personnage doit inscrire son nom dans ce livre pour quitter Manhattan. Elle arrive en Nouvelle-Écosse, puis, dix ans plus tard, retourne en Afrique », explique Hill. « En résumé, l’originalité de l’histoire réside dans le fait qu’il s’agit d’un retour en Afrique. Ce n’est pas seulement une histoire de liberté en Afrique puis d’esclavage, ce qui est le cas, mais aussi une histoire de libération ultime et de retour à la mère patrie. »

Alors que la riche mosaïque de cultures et de peuples de l’Afrique continue de stimuler l’imagination de Hill, les crises actuelles qui touchent de nombreuses régions du continent suscitent une réaction passionnée de la part de l’auteur. Dans un récent éditorial du Toronto Star, cosigné par l’ancienne cheffe du NPD fédéral, Audrey McLaughlin, Hill soutient que les décideurs politiques ne doivent pas fermer les yeux sur les souffrances humaines qui se produisent au-delà de leurs frontières et doivent s’engager à fournir une aide plus importante et plus efficace, à adopter des politiques commerciales qui aident plutôt qu’elles ne freinent les populations vulnérables et à accorder un allègement inconditionnel de la dette.

« Nous avons assisté sans rien faire au génocide rwandais, nous avons assisté sans rien faire au sida qui ravageait le continent, et nous n’avons fait qu’une fraction de ce que nous aurions pu faire en tant que Canadiens », déclare Hill. « Nous sommes responsables des hommes et des femmes de la planète. Je ne pense pas que l’on soit seulement responsable de se soucier des gens qui vivent chez soi ou dans son jardin. Un décès ou une vie misérable au Mali ne signifie rien de moins qu’un décès ou une vie misérable au Canada. »

Lawrence Hill a été bénévole pour Carrefour au Niger en 1979, au Cameroun en 1981 et au Mali en 1989. Ses romans et essais ont été salués par la critique. Son troisième roman, The Book of Negroes, a été publié en 2007 au Canada et Someone Knows My Name aux États-Unis. Il a remporté le Commonwealth Writers’ Prize du meilleur livre en 2008 et le Rogers Writers’ Trust Fiction Prize en 2007, et a été nominé pour le Hurston/Wright Legacy Award.

Lyse Doucet

Côte d’Ivoire, 1982

J’étais assise avec un groupe de femmes africaines en train de piler des ignames. Jour après jour, elles les pilaient. Puis, un jour, j’ai fini par leur demander : « Vous ne voudriez pas faire autre chose ? » Elles se sont jetées un regard furtif, puis m’ont regardée, et ont ri, encore et encore. « Quelle question est-ce là ? On ne peut rien faire d’autre. Alors pourquoi poser la question ? »

Ce fut l’une de mes premières leçons en tant qu’aspirante journaliste, celle de comprendre une société selon ses propres termes. Ce ne sont pas mes questions, et encore moins les réponses. Ce sont leurs questions qui comptent.

Mon expérience à Carrefour en 1982 a changé le cours de ma vie. Elle a été le catalyseur qui m’a propulsée dans le travail international que j’exerce encore aujourd’hui.

Mon stage s’est déroulé à Adzopé, dans une petite école privée nichée dans une forêt tropicale luxuriante, à quelques minutes en voiture d’Abidjan, la capitale ivoirienne. C’était mon premier voyage à l’étranger. Je suis encore reconnaissante d’avoir commencé mon parcours au niveau du village. Cela m’a ouvert les portes d’un monde si différent du mien.

Chaque fois que je suis une formation en journalisme, je me souviens de mes débuts dans un village africain, où j’ai appris que pour vraiment comprendre une société, il faut essayer d’en ressentir la chaleur et la poussière, le rythme de ses journées. La vie dans une école d’Adzopé avec deux autres Carrefouristes était infiniment intéressante, captivante et parfois stimulante !

À la fin de mon stage, j’ai traversé l’Afrique de l’Ouest jusqu’au Sénégal, où j’ai commencé à travailler comme journaliste indépendante. Mon premier article a été publié en 1983 dans le magazine « Afrique de l’Ouest ». J’ai finalement passé cinq ans en Afrique, et mon expérience Carrefouriste durant ces premiers mois a façonné ma compréhension du continent. C’est un honneur de retourner en Afrique pour mon travail ou de rencontrer des Africains à l’étranger.

Il y a deux ans, je suis retourné à Adzopé. J’ai ressenti un sentiment doux-amer de parcourir les chemins que j’avais empruntés il y a si longtemps et de constater le triste tournant que la Côte d’Ivoire avait pris, passant d’un modèle de stabilité à un pays divisé. Même notre représentant bien-aimé sur place, Tete Kpakote, a dû fuir la violence.

Chaque fois que je visite le Canada, je me rappelle à quel point ces cultures que nous découvrons lors de nos stages Carrefour font désormais partie de notre mosaïque nationale. Elles représentent une richesse et une responsabilité au sein de nos communautés. Plus que jamais, il nous semble essentiel de chercher à comprendre les différences culturelles et les attitudes. C’est là que Carrefour joue également un rôle.

Je resterai éternellement reconnaissante de mon expérience à Carrefour, un moment déterminant qui m’a ouvert les yeux sur le monde, dès mes premières rencontres avec les Carrefouristes à Toronto. Leur optimisme et leur curiosité étaient palpables. Je suis restée en contact avec mes compagnons de voyage. Et dans le monde où je vis aujourd’hui, interviewant tout le monde, des paysans aux présidents, j’apprécie mon lien avec la communauté Carrefour et son engagement pour un monde meilleur.

Lyse Doucet est présentatrice et correspondante pour la radio BBC World Service et la télévision BBC World News. Elle a débuté sa carrière de journaliste après son stage à Carrefour et a été basée à Abidjan pendant cinq ans comme correspondante étrangère pour la BBC. Elle anime régulièrement des reportages spéciaux dans le monde entier et a fréquemment interviewé des dirigeants mondiaux. Ses reportages lui ont valu de nombreux prix de radiotélévision. Lyse est marraine d’honneur de Carrefour International canadien.

Janet Sutherland

The Gambia, 1982

Ce sont les organisations non gouvernementales et communautaires qui œuvraient tant sur le terrain et qui pourraient faire bien plus avec un meilleur soutien.

Par Kate Wilson

Lors d’un séjour de six mois en Gambie rurale, Janet Sutherland a constaté l’importance de petites initiatives, comme la fourniture de soins de santé primaires aux femmes et aux enfants ou l’accès aux semences et aux outils, pour améliorer considérablement la vie des populations.

En tant que Carrefouriste, Sutherland a collaboré avec la Campagne « Freedom from Hunger », une agence de développement agricole. Elle a parcouru les rizières de Gambie rurale pour aider les agronomes à mesurer et enregistrer la production rizicole. Elle a également pu observer le quotidien des populations dans un pays en développement. Son travail au sein de cette organisation lui a permis de prendre conscience de l’importance d’une organisation de développement communautaire comme « Freedom for Hunger » pour les populations qu’elle accompagne.

Ce sont les organisations non gouvernementales et communautaires qui, vous l’avez constaté, font beaucoup sur le terrain et peuvent faire beaucoup plus, mais qui ont peut-être besoin de s’associer à des partenaires au Canada et ailleurs pour bénéficier d’un meilleur soutien.

De retour au pays, Sutherland était déterminée à poursuivre une carrière dans le développement international, forte de ce qu’elle avait vu et accompli en tant que Carrefouriste.

« Je ne savais pas vraiment quel serait mon parcours », explique Sutherland. « Je voulais simplement promouvoir les idéaux de Carrefour, à savoir la compréhension interculturelle et le soutien au développement international et communautaire. »

Au départ, Sutherland a soutenu le travail d’ONG canadiennes en faisant du bénévolat auprès de plusieurs organisations, dont CCI. Ensuite, pendant 20 ans, elle a travaillé au YMCA, où elle était responsable de la mise en œuvre de programmes éducatifs sur les enjeux mondiaux.

« Il n’est pas nécessaire d’aller à l’étranger pour vivre cette expérience », explique Sutherland, « car on peut présenter les mêmes enjeux à des personnes de différents horizons et les amener à les comprendre d’ici [au Canada]. »

Avec le recul, Sutherland sait que son expérience initiale à Carrefour lui a permis de faire carrière dans le développement international.

« L’opportunité d’effectuer un stage Carrefour m’a ouvert les portes d’une autre région du monde, et ce privilège a façonné mon parcours depuis », explique-t-elle.

Même pour les Carrefouristes qui n’ont pas travaillé dans le développement international, Sutherland affirme que rester en contact avec CCI permet de rester en contact avec d’autres personnes partageant les mêmes intérêts et préoccupations.

« On entretient toujours un lien avec ces personnes, car elles ont vécu une expérience similaire, même si elles ne sont pas allées au même endroit. »

Meredith Low

Zimbabwe, 1990

Meredith Low a du mal à croire que cela fait 26 ans qu’elle a contacté Carrefour canadien international. Elle avait 23 ans, venait d’obtenir un diplôme universitaire et souhaitait voyager et vivre de nouvelles expériences. Elle est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu bien plus que ce qu’elle espérait.

À l'époque, j'aurais dit que j'avais étudié le développement international dans le cadre de mon diplôme et que je voulais apporter ma contribution, mais que… j'avais besoin d'une expérience concrète », dit-elle. Mais elle n'aurait pas pu anticiper l'impact durable que cette expérience aurait sur sa vie et sa vision du monde. « J'avais trouvé quelque chose sans savoir exactement quoi.

Son expérience à la croisée des chemins a débuté au Zimbabwe, où elle enseignait la littérature anglaise et l’histoire africaine au secondaire. « Mes élèves, comme vous pouvez l’imaginer, ont été profondément émus par une grande partie de ce qu’ils apprenaient », dit-elle, expliquant que le Zimbabwe, comme le Canada, était une colonie britannique où les politiques coloniales étaient en grande partie les mêmes qu’ici. Née et élevée dans le nord de la Colombie-Britannique, Low affirme avoir appris autant que ses élèves sur sa propre histoire et sur l’expérience des Premières Nations sous le système colonial des réserves. « Enseigner cette histoire m’a fait réfléchir au Canada comme jamais auparavant. »

Low est restée un an à l’étranger, se rendant en Afrique du Sud. Ce fut une période charnière. Nelson Mandela a été libéré peu après son retour au Canada, et Low se souvient de sa nouvelle perspective sur l’actualité et les événements mondiaux. « On ne lit plus jamais les nouvelles de la même façon », dit-elle à propos de l’effet inattendu de son expérience à la croisée des chemins, et elle en est très reconnaissante. Cela fait partie de ce qu’elle considère comme si important et si profond dans le travail de CCI.

Carrefour joue un rôle essentiel et précieux à l'échelle mondiale. L'accent mis sur les droits des femmes, le développement économique et la lutte contre le VIH/sida est crucial et s'appuie sur l'histoire de l'organisation tout en se concentrant sur son utilité actuelle.

« Je ne peux pas considérer les pays d’un point de vue global ; je ne ferai pas de croix sur un endroit », explique-t-elle. En Amérique du Nord, nombreux sont ceux qui, sans connaissance directe, semblent considérer l’Afrique comme un « cas désespéré » continental – une position de repli encouragée par le type d’informations que nous recevons généralement des médias grand public. Si l’on ne sait pas décrypter les informations, elles peuvent conduire les lecteurs à des conclusions très biaisées.

Low a vu le Zimbabwe passer d’un pays sain et en développement, optimiste face à l’avenir, à un pays en difficulté, à la fois en raison de la crise du sida et de la situation politique du pays. « J’ai vu ce que l’action humaine peut faire, tant positivement que négativement. Ce qui s’est passé au Zimbabwe n’avait rien d’inévitable », commente Low. Et c’est cette vision, cette connaissance, acquise grâce à son expérience de Carrefouriste, qui, selon elle, a eu l’impact le plus durable : « Je pense que cela fait de moi une citoyenne du monde bien plus forte.»

Savoir que les efforts des individus et des organisations peuvent faire la différence est une leçon que Low a prise à cœur. De retour au Canada, elle a commencé à faire du bénévolat auprès d’AIDS Vancouver, directement après avoir constaté les effets de la pandémie. Elle est également restée impliquée auprès de CCI, d’abord comme bénévole, puis comme membre du conseil d’administration.

« Carrefour joue un rôle très important et très utile à l’échelle mondiale. L’accent mis sur les droits des femmes, le développement économique et le VIH/sida est crucial et s’appuie sur l’histoire de l’organisation tout en se concentrant sur son utilité actuelle », souligne-t-elle.

Elle est heureuse de pouvoir mettre à profit les nouvelles compétences acquises depuis son MBA, spécialisé en développement organisationnel.

Mais elle souligne que l’apprentissage est réciproque. D’ailleurs, son employeur actuel, la CIBC, reconnaît son travail au sein du conseil d’administration de CCI comme un développement professionnel. L’entreprise soutient également le bénévolat de ses employés par des dons. Mme Low, qui a toujours défendu le travail de CCI, suggère de se renseigner sur des programmes similaires de soutien au bénévolat dans votre propre entreprise.

« C’est un honneur, un privilège et une responsabilité que je prends très au sérieux », dit-elle à propos de son travail au sein du conseil d’administration, un poste qu’elle qualifie de « d’autant plus agréable » en raison de sa longue histoire avec l’organisation.

Ghislaine Tremblay

Ghana, 1993

Il y avait une petite fille de quatre ans qui s’est jetée dans mes bras dès qu’elle m’a vue pour la première fois. Elle ne laissait personne d’autre que moi lui faire des injections. Ce genre de confiance me donne un sentiment de valeur.

Quand je suis partie au Ghana avec Carrefour, j’avais 66 ans. Je venais de prendre ma retraite et je voulais faire quelque chose de ma vie. Je travaillais depuis l’âge de 15 ans. Pendant tout ce temps, j’avais toujours le même emploi, je n’avais jamais vécu ailleurs qu’à Montréal et j’étais extrêmement timide. C’était mon premier voyage hors de l’Amérique du Nord et mon premier vol. Jusqu’à aujourd’hui, je ne sais pas ce qui m’a poussée à faire quelque chose d’aussi différent de la vie que je connaissais.

Je travaillais dans une clinique médicale d’un village d’enfants SOS à Tama. Les trois premiers jours ont été horribles. Je suis arrivée de nuit et tout était noir. Ce fut un véritable choc pour moi. J’avais une petite chambre que j’appelais mon motel, sans eau courante ni toilettes. Je n’arrêtais pas de me demander dans quoi je m’étais embarquée. Je crois que j’ai passé trois jours dans cette pièce à pleurer. Mais ça m’a donné le temps de réfléchir – et je savais que ça ne servait à rien de rester si je n’essayais pas au moins de tirer le meilleur parti de la situation. Si on veut faire quelque chose et qu’on se laisse arrêter par la peur, je pense qu’on n’arrive à rien.

Même si ce n’était pas facile, ce fut une expérience formidable, le genre d’expérience qui vous élève. Ces enfants m’ont vraiment fait du bien. Ils m’ont remplie d’amour. J’étais « tante Ghislaine » pour eux et « grand-mère » pour tous les autres, ce qui était agréable pour moi, car je n’avais pas d’enfants. Je me souviens d’une petite fille de quatre ans qui s’est jetée dans mes bras la première fois qu’elle m’a vue. Elle était très malade et devait recevoir des piqûres. Elle ne se laissait faire que par moi. Ce genre de confiance donne un sentiment de valeur.

Je pense que cette expérience a changé ma personnalité. J’étais très timide, au point d’avoir peur de parler aux gens. Mais je ne le suis plus autant aujourd’hui. Cela a aussi profondément changé ma façon de penser. J’ai beaucoup appris sur les traditions et les modes de vie. J’ai compris qu’on ne peut pas juger les gens qu’on ne connaît pas.

Grâce à Carrefour, j’ai eu l’opportunité de vivre une vie très différente et enrichissante. J’avais le sentiment d’être les mains vides devant Dieu, car je n’avais pas d’enfants. J’avais l’impression de n’avoir pas accompli grand-chose et je voulais en faire plus. Cette expérience a comblé quelque chose de profond en moi. C’était presque une récompense pour moi à la fin de ma vie.

Après son stage à Carrefour, Ghislaine est partie faire du volontariat au Ghana pendant six ans. Aujourd’hui, à 81 ans, elle consacre toujours sa vie au volontariat à temps plein, partageant son temps entre la Société canadienne du cancer et les Sœurs de la Charité à Montréal.

Didier Muamba

Mali, 2003

Travailler avec les femmes maliennes pour transformer une ressource locale, le beurre de karité, en outil de développement économique.

Didier Muamba, carrefouriste, se souvient avec une grande satisfaction de son expérience auprès des femmes de Zantiébougou, au Mali, pour fonder une coopérative de karité. Ce qui n’était autrefois qu’une petite association de femmes rurales est devenue une entreprise sociale qui rapporte 4 200 dollars par mois à plus de 240 femmes dans 14 villages.

« Je suis fière de cette expérience, car c'est comme assister à la naissance d'un bébé », explique Muamba. « J'ai vraiment apprécié cette expérience, car elle a changé la vie de ces femmes en général, et elles peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli. »

Fraîchement diplômé d’un master en développement international, spécialisé en gestion coopérative, Didier est arrivé au Mali en 2003 pour effectuer un stage auprès de Carrefour International canadien auprès de l’Union des regroupements féminins de Zantiébougou.

L’Union avait été fondée quelques années auparavant pour aider les femmes de la région à générer des revenus grâce à la vente de beurre de karité, un produit fabriqué à partir d’une noix utilisée en cosmétique et en confiserie. Cependant, l’Union était en pleine désorganisation. Le financement utilisé pour sa création s’épuisait. La participation était faible et le sentiment d’appartenance des femmes locales était faible.

« Quatre personnes travaillaient au centre de production de beurre de karité et étaient les gardiennes du projet. C’était vraiment leur organisation », explique Didier. « La participation des autres femmes était limitée, si ce n’est pour vendre leur beurre de karité au groupe.»

Didier et les membres de l’Union se sont rapidement attelés à identifier les problèmes rencontrés dans la région de Zantiébougou, tels que l’éducation et la pauvreté, et à chercher des solutions pour exploiter la ressource locale en beurre de karité. Elles ont décidé que la meilleure solution était de transformer l’Union en coopérative de production et de vente de beurre de karité.

« Elles étaient très enthousiastes à l’idée de changer d’organisation, car c’était leur seul outil pour améliorer leurs conditions de vie. Cependant, elles ne savaient pas comment l’organiser, la structurer ni la développer », explique Muamba. « Transformer l’Union en coopérative était la principale solution, avec d’autres comme l’organisation du travail, l’implication de davantage de personnes et la priorité au développement local.»

Didier a accompagné les femmes pendant plus d’un an dans la création de la coopérative Coprokazan, les guidant dans les tenants et aboutissants de la gestion et du développement de leur entreprise. Des comités ont été créés pour superviser la production et faire connaître la coopérative. De plus, les membres de Coprokazan ont commencé à percevoir un salaire à temps partiel pour travailler au centre. À la fin du stage de Didier, la coopérative était passée de quatre à près de 90 membres.

« Après 14 mois de travail, la coopérative est devenue beaucoup plus fonctionnelle », explique Didier. « Il a fallu du temps pour sensibiliser les femmes à la coopérative et leur apprendre leurs responsabilités. »

« Une fois ces mesures mises en place, il a fallu envisager de développer des marchés », ajoute Muamba. « Nous les avions aidées à s’organiser, mais il fallait identifier les marchés, sinon cela ne fonctionnerait pas. C’est dans ce contexte que d’autres [Carrefouristes] ont travaillé avec les femmes pour identifier et développer des marchés, et c’est là que les choses ont vraiment décollé. »

Alors que les femmes de Zantiébougou étaient confrontées à de nombreux défis, comme le manque de ressources et d’infrastructures, Didier a été impressionné par leur résilience et les liens communautaires forts qui les unissaient et ont permis à la coopérative de prospérer.

« Une coopérative ne peut se développer si ses membres ne se sentent pas solidaires les uns des autres. C'est la première condition », explique Muamba. « La deuxième est de responsabiliser les membres : cette coopérative n'est pas un projet canadien au Mali, mais une entreprise qui vous appartient. C'est ce qui a permis aux femmes de comprendre que c'était à elles de développer l'entreprise et de déterminer où elles voulaient l'emmener. »

« Nombreuses étaient celles qui nourrissaient de grands rêves pour la coopérative, mais d'autres la voyaient uniquement comme une entité leur permettant de vendre leur beurre de karité », explique Muamba. « Mais c'est en rêvant grand et en étant connectées les unes aux autres que les femmes ont pu développer cette coopérative. »

Sarah Cardey

Togo, Ghana, Mali – 2003

Lorsque Sarah Cardey a collaboré avec d’autres Carrefouristes et organisations partenaires dans différents pays pour développer des moyens d’utiliser les médias pour raconter l’histoire de leurs propres communautés, elle n’avait jamais imaginé des résultats aussi différents et inspirants.

Cardey a enseigné à ses collègues au Mali, au Togo et au Ghana les médias participatifs, un processus par lequel les individus et les communautés peuvent utiliser les techniques et la technologie des médias pour raconter leurs propres histoires.

Dans le cadre d’un projet, les organisations partenaires ont utilisé des sketches pour susciter le débat sur le VIH/sida au sein de leur communauté et lutter contre la stigmatisation. Cardey a eu la chance de constater les résultats.

Les sketches ont rencontré un vif succès et, par la suite, les gens ont commencé à parler. Ils ont rapidement réalisé que beaucoup de personnes n’avaient pas fait le test de dépistage du VIH/sida, non pas par réticence, mais parce que l’hôpital était trop éloigné et le coût du dépistage trop élevé.

Suite à cette discussion, les chefs de village ont décidé de se rendre dans un hôpital voisin et d’élaborer un plan pour mettre en place un dépistage gratuit dans la région. En une journée, plus de 100 personnes, dont les chefs, ont été testées pour le VIH dans une unité de dépistage mobile construite à partir d’un vieux camion.

« En tant qu'enseignant, c'était vraiment passionnant de voir le résultat final : sept chefs se sont fait dépister [pour le VIH/sida] et un après-midi de sketches », explique Cardey. « C'est un projet très puissant.

Les médias participatifs sont complexes, car ils exigent de lâcher prise et de faire confiance à la communauté. Cela peut être difficile à mettre en œuvre, mais ces organisations ont tenté l'expérience », explique Cardey. « C'était vraiment inspirant de voir comment les gens assimilaient de nouvelles connaissances, les adaptaient à leurs propres besoins et s'en servaient pleinement.

C’est cette même ouverture d’esprit et cette même volonté d’innover que Cardey retrouve dans l’attitude de CCI envers le développement.

« La philosophie qu’ils prônent correspond parfaitement à mes valeurs », déclare Cardey, évoquant une approche professionnelle, ouverte et honnête. « Ce fut une expérience extrêmement positive. »

Marleigh Austin

Swaziland, 2015-2018

– Je vois le monde comme un espace plus petit

Marleigh n’aurait jamais imaginé que ses convictions en matière d’égalité des genres et de justice sociale lui offriraient l’opportunité de se joindre à ses collègues de FLAS au Parlement swazi pour plaider en faveur d’une législation visant à prévenir et à combattre la violence sexiste. « En tant que chargée de plaidoyer pour FLAS, j’ai réalisé une analyse sur les infractions sexuelles et la violence domestique, et c’était très stimulant de la présenter au Parlement », a déclaré Marleigh, membre de la délégation de FLAS.

L’étude de Marleigh a soutenu les efforts de longue date de FLAS pour une législation plus juste et plus moderne sur la violence sexiste dans le pays. Inspirée par ses parents, volontaires de CUSO dans les années 1970, elle a toujours été passionnée par les questions de justice sociale et d’égalité, qui ont façonné sa carrière de défenseuse des droits des femmes et des jeunes. « J’ai grandi avec des histoires de volontariat international qui ont éveillé mon intérêt pour le travail de Carrefour », a-t-elle déclaré.

L’expérience de Marleigh en matière de lutte contre les inégalités en matière de santé et de politiques publiques, ainsi que son expérience professionnelle auprès des jeunes des Premières Nations dans les réserves, se sont avérées très utiles dans son travail avec les jeunes hommes et femmes au Swaziland.

Il n’est pas facile d’être un jeune au Swaziland, où 27 % de la population est touchée par le VIH/SIDA et où le taux de chômage est élevé.

Avec FLAS, elle a développé un programme d’éducation sexuelle et de santé reproductive pour le programme jeunesse, qui a un impact positif au sein de la communauté. « Les jeunes que nous avons formés animent désormais eux-mêmes les séances d’information. Ils suivent le programme et savent quels sujets aborder lors de leurs séances hebdomadaires et quels objectifs atteindre (…). Ils sont devenus des références et des personnes de confiance au sein de leurs communautés. »

Nouveaux défis

Son volontariat au Swaziland a permis à Marleigh de se familiariser avec les défis du travail international. « Au Swaziland, le gouvernement américain est un donateur important. L’ordonnance de non-publication stipule que toute organisation qui prône l’avortement comme forme de planification familiale ne peut recevoir de financement américain. Cela a eu un impact considérable sur notre travail et a modifié nos priorités à FLAS. Depuis l’introduction de cette ordonnance, j’ai mobilisé de nombreuses ressources pour obtenir davantage de fonds afin de poursuivre nos programmes. » Elle a ajouté :

En tant que volontaire, j'ai acquis une solide compréhension du paysage du développement international et de l'impact des décisions prises à des kilomètres de distance sur la vie des populations des pays bénéficiaires (…). Aujourd'hui, je vois le monde comme un espace plus petit.

« Pour être volontaire international, il faut être très indépendant et curieux du fonctionnement des différentes sociétés et cultures. Les volontaires les plus performants que j’ai rencontrés sont ceux qui sont prêts à s’intégrer et à s’impliquer dans tous les domaines. Si vous souhaitez avoir un impact à l’international, Carrefour est fait pour vous », conclut Marleigh.

Fatimata Kane

Senegal, 2016

En juin 2016, accompagnée de sa petite fille pendant son congé maternité, Fatimata Kane est retournée dans son pays natal, le Sénégal, où elle a travaillé bénévolement pendant 12 mois auprès de l’Union Nationale des Femmes Coopératives du Sénégal (UNFCS), son partenaire, en tant que conseillère en collecte de fonds. « Je suis allée au Sénégal avec l’objectif de partager avec l’UNFCS des outils pour lui permettre de diversifier ses sources de financement (…) plutôt que de m’occuper de la collecte de fonds à sa place, afin qu’à long terme, elle soit autonome dans sa recherche de nouveaux financements. »

Forte de cette idée et en collaboration avec l’équipe de l’UNCFS, Fatimata a commencé à rechercher un autre type de partenariat axé sur les opportunités locales. « J’ai cherché des partenariats avec des organisations sénégalaises avec lesquelles l’UNFCS pourrait échanger des compétences et des technologies. » La volontaire a contacté l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA), un institut de recherche local, avec lequel l’UNFCS a signé un accord pour former des femmes sénégalaises à la production de produits de boulangerie à base de céréales locales. Les membres de l’UNFCS sont principalement spécialisés dans la production de savon (…), mais certains travaillent également dans la transformation des céréales. Ils m’ont donc contactée pour approfondir leurs connaissances en matière de fabrication de produits de boulangerie à base de céréales locales. Ce nouveau partenariat permettra de former 35 femmes membres de l’UNCFS issues de trois régions différentes, qui formeront à leur tour d’autres femmes au sein de leurs communautés.

Fatimata a fourni au personnel de l’UNFCS non seulement un nouveau partenariat durable avec l’ITA et d’autres accords potentiels, mais aussi une boîte à outils innovante et des connaissances qui permettront à l’organisation de diversifier et de gérer plus efficacement ses activités de collecte de fonds. « Je suis heureuse de constater les résultats concrets de mon travail (…), mais je vois également un potentiel important que le partenaire peut exploiter davantage. »

« L’expérience la plus enrichissante en tant que volontaire a été l’opportunité d’élargir mes horizons (…), et plus concrètement avec l’UNFCS, cela a été de trouver de nouveaux lieux de collecte de fonds à travers des partenariats techniques avec des organisations locales qui n’existaient pas dans le passé », a conclu Fatimata.